はじめに:間取りは、家族の暮らしを快適にする

「第5回-注文住宅の始め方-」の記事で「土地探しのコツ」について紹介しました。次はいよいよ、間取り決めです。

- おしゃれな間取りに憧れるけど、実際に暮らしたらどうなんだろう…

- 洗濯や片付けがラクになる「家事動線」って、どうやって考えればいいの?

- 限られた広さでも、スッキリ片付く収納たっぷりの家にしたい!

間取りは、注文住宅の満足度を最も大きく左右する要素であり、一度決めたら簡単に変更することはできません。だからこそ、見た目のデザイン性だけでなく、ご自身のライフスタイルに寄り添い、日々の暮らしを快適にする機能性を徹底的に追求することが、後悔しないための絶対条件です。

この記事では、数多くのご家族の暮らしを設計してきた私たちが、注文住宅の間取りで失敗しないための「3つの鉄則」と、横浜・東京の30坪台の住まい例を交えながら、具体的なアイデアを余すところなくご紹介します。

鉄則1:最高の「動線」計画が、日々のストレスをゼロにする

「動線」とは、家の中を人が移動する経路のこと。この動線がスムーズだと暮らしは驚くほど快適になり、逆に悪いと毎日の小さなストレスが積み重なっていきます。特に重要なのが「家事動線」と「生活動線」です。

1. 家事の時間を半分にする「家事動線」

共働きが主流の現代において、家事の効率化は重要課題。以下の2つの動線を極めることが、時間にゆとりを生み出します。

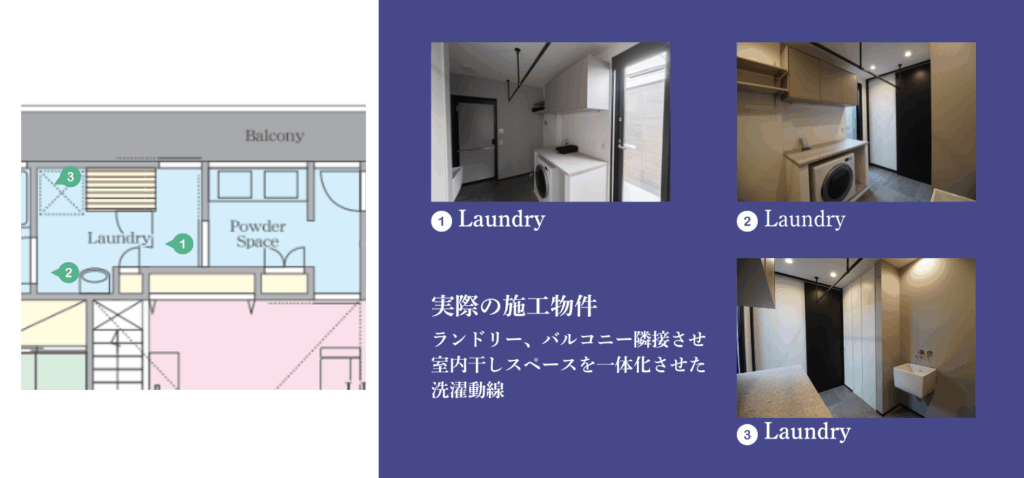

“洗う→干す→しまう” が一直線になる「洗濯動線」

「洗濯機は1階の洗面室、物干しは2階のベランダ、衣類をしまうのは各階のクローゼット…」これでは毎日大変です。理想は、洗濯機・室内干しスペース・ファミリークローゼットを隣接させること。これにより、洗濯という一連の作業が数歩で完結し、家事負担が劇的に軽減されます。

“ながら作業”が叶う「キッチン動線」

料理をしながら洗濯機を回したり、子どもの宿題を見たり。キッチンは複数のタスクが同時進行する場所です。キッチンを中心に、パントリー(食材庫)や洗面室、ダイニングへとスムーズにアクセスできる「回遊動線」を取り入れると、移動のストレスがなくなり、効率的に家事をこなせます。

2. 家族みんなが快適な「生活動線」

家事だけでなく、日々の暮らしにおける家族の動きもシミュレーションしましょう。

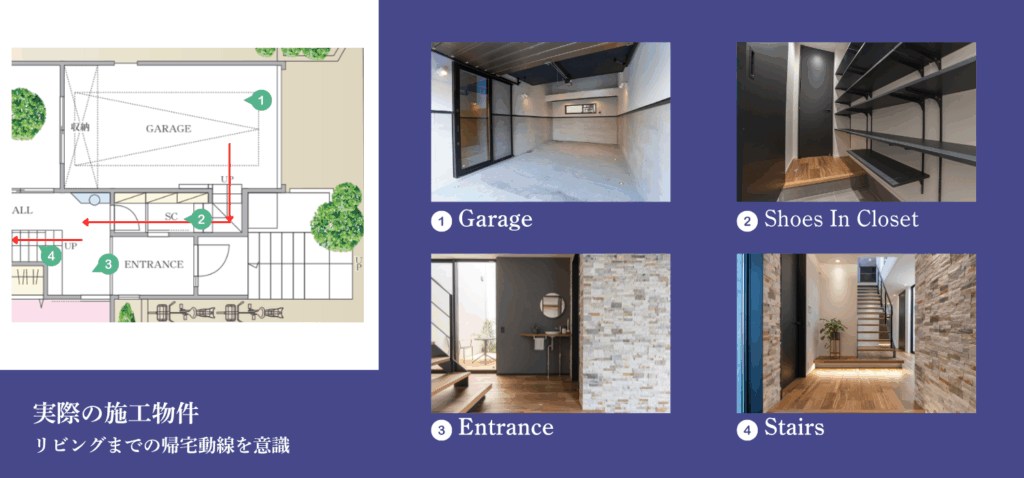

“ただいま!”から始まる「帰宅動線」

玄関ドアを開けてから、リビングでくつろぐまでの一連の動きです。 理想は「玄関→土間収納(コートや鞄を置く)→洗面台(手を洗う)→リビング」という流れ。ウイルス対策が当たり前になった今、リビングに入る前に手洗い・うがいができる間取りは非常に人気です。また、玄関周りに収納を設けることで、リビングに余計なモノが持ち込まれず、スッキリとした空間を保てます。

来客時も安心な「ゲスト動線」

お客様をリビングや客間に通す際に、散らかりがちなプライベート空間(洗面室やキッチン奥など)を見られずに済む動線も考慮しておくと、急な来客でも慌てずに済みます。

鉄則2:「適材適所」の収納計画が、散らからない家をつくる

「収納は多ければ多いほど良い」というのは実は間違いです。大切なのは、量よりも「どこに」「何を」しまうかを計画する「質」。やみくもに大きな納戸を一つ作るより、「使う場所の近くに、使うモノをしまう」適材適所の収納が、片付けのストレスをなくします。

- 玄関横の「土間収納/シューズクローク」

靴はもちろん、ベビーカー、アウトドア用品、子どもの外遊び道具など、外で使うモノを室内に持ち込まずに収納できる便利なスペース。 - キッチン脇の「パントリー」

ストック食品や飲料、普段使わない調理器具などをまとめて収納。キッチン周りがスッキリし、在庫管理もしやすくなります。 - 洗濯動線上の「ファミリークローゼット」

家族の衣類を一か所に集約する収納スタイル。乾いた洗濯物を各自の部屋に運ぶ手間が省け、家事の時短に大きく貢献します。 - リビングの「壁面収納」

テレビボードと兼用した壁面収納は、書類や子どものおもちゃ、日用品など、リビングで散らかりがちな細々したモノの定位置に最適です。

▼収納計画の目安

一般的に、収納スペースの面積は、家の延床面積の10%~15%程度が目安とされています。 まずはこの数値を基準に、ご自身の持ち物の量に合わせて計画しましょう。

鉄則3:「失敗事例」から学び、後悔の芽を先回りして摘む

理想の間取りを考える上で、「後悔ポイント」を知っておくことは、最高の対策になります。ここでは、よくある5つの失敗例とその対策をご紹介します。

- 失敗例1:「コンセント、ここに欲しかった…」

家具の配置を決める前にコンセントの位置を決めてしまい、いざ住んでみたら「ソファの裏に隠れて使えない」「掃除機のコードが届かない」という後悔。

【対策】 設計段階で、主要な家具や家電の配置を具体的に決めてから、コンセントの位置と数を計画しましょう。 - 失敗例2:「窓が大きすぎて、夏は暑く冬は寒い…」

開放感を求めて大きな窓を設置したものの、断熱性が低いと外気の影響を直接受けてしまい、冷暖房効率が悪化。近隣からの視線が気になるという問題も。

【対策】 窓の大きさだけでなく、方角や断熱性能(サッシやガラスの種類)にもこだわること。プライバシーと採光を両立する高窓(ハイサイドライト)の活用も有効です。 - 失敗例3:「2階の足音がリビングに響いて気になる…」

リビングの真上に子ども部屋を配置したら、走り回る音が予想以上に響いてくつろげない、というケース。

【対策】 寝室の上には水回り(トイレやお風呂)を避けるなど、上下階の部屋の配置に配慮する。遮音性の高い床材を選ぶことも重要です。 - 失敗例4:「子ども部屋、仕切らなければよかった…」 子どもの成長を見越して2つの部屋に仕切れるように作ったが、結局子どもが独立した後は使いづらい物置部屋に。

【対策】 最初から個室を細かく分けるのではなく、大きな一つの空間としておき、将来必要に応じて家具や簡易的な壁で仕切るという、可変性のある計画がおすすめです。

【横浜・東京】30坪台の敷地を最大限に活かす空間設計術

都市部での家づくりでは、限られたスペースをいかに広く、快適に見せるかが設計士の腕の見せ所です。

- 「縦」への広がりを演出する

床面積が限られるなら、縦に空間を使いましょう。リビングの一部を吹き抜けにしたり、高天井にしたりするだけで、帖数以上の開放感が生まれます。 - 「視線の抜け」をつくる

行き止まりをなくし、視線が遠くまで抜けるように工夫すると、空間は広く感じられます。リビングの先にウッドデッキを設けたり、廊下の先に窓を配置したり、室内窓で部屋同士を緩やかにつなぐテクニックが有効です。 - 光を巧みに採り入れる

隣家が迫っている場合でも、高窓(ハイサイドライト)や天窓(トップライト)を設けることで、プライバシーを守りながら安定した光を室内に届けることができます。

まとめ:最高の脚本(間取り)は、最高のパートナーと

今回は、後悔しない注文住宅の間取りを決めるための3つの鉄則について解説しました。

- 鉄則1:動線計画を極める → 「洗濯動線」と「帰宅動線」が暮らしの快適さを左右する。

- 鉄則2:収納計画を極める → 「適材適所」の収納が、散らからない家を実現する。

- 鉄則3:失敗事例から学ぶ → コンセントや窓など、先輩たちの後悔を自分の学びに変える。

間取り図は、一見するとただの線の集合に見えるかもしれません。しかし、その一本一本の線が、ご家族の未来の暮らしの質を決定づけています。

だからこそ、ご家族のライフスタイルを深く理解し、漠然とした想いをプロの知識と経験で整理してくれる、信頼できる設計士というパートナーが不可欠なのです。

次は、家をどんな色や素材で彩っていくか、最終回「第7回-注文住宅の始め方-」に進みましょう!